分析七大媒体千余篇两会报道:信源单一、事实性依据稀缺

来源:NJU核真录(公众号) | 2019-03-26 15:38

编者按:两会是中国人民一年一度最重要的政治生活。在两会期间,中央政府各部门需要向全国人民述职,介绍一年内完成的工作。人大代表和政协委员则借此机会对其一年内做的调研进行总结,并依据其调研提出政策建言和建议。

2019年3月15日,十三届全国人大二次会议闭幕。此前的两周,各大主流媒体就两会相关话题进行了大量报道。那么这些主流媒体在此次两会报道中的表现如何呢?经过对七大主流媒体客户端的内容分析,我们发现,各大媒体在报道的内容偏向、信源、事实证据的提供等方面都有较大差异。

媒体选择

本次媒体评估,核真录抽取了《人民日报》、《财新网》、《封面新闻》、《中国青年报》、《上观新闻》、《澎湃新闻》、《新京报》七家媒体客户端进行评估。评估范围是两会正式召开一周内,也就是从3月5日-3月10日期间,各媒体两会专题中自署名的稿件。

在这七天里,核真录抽取了《人民日报》客户端“两会”频道文字报道中所有由人民日报记者自署名的文章进行评估。针对《澎湃新闻》客户端,我们抽取了“2019全国两会特表报道”专题中除“现场直播”和“两会快评”以外的剩余10个板块中所有自署名稿件。针对《财新网》,我们抽取了“两会”板块中所有自署名文字报道以及以“两会”、“政协”、“人大”为关键词的搜索结果中的自署名文字报道进行了评估。《新京报》、《上观新闻》、《封面新闻》的样本均来自“两会”专题中的所有自署名文字报道。

总体来说,在3月5日-3月10日期间,这7家媒体共发布“两会”相关自署名稿件1583篇。在这1583篇稿件中,我们将新闻发布会实录等稿件剔除。因为这些稿件往往不需要记者自行采访和撰写,只需逐字记录即可。剔除这些稿件后的记者自采稿件共计1150篇(图一),其中《人民日报》发布相关自采稿件53篇,《澎湃新闻》236篇,《封面新闻》57篇,《新京报》217篇,《财新网》149篇,《中国青年报》339篇,《上观新闻》99篇。

下面的评估将在这1150篇稿件中进行。

四大评估维度

1.报道主题:评估不同主题报道分别占媒体自采稿件的比例。

2.信源数量:评估各媒体自采稿件中平均引用信源数量,以及单一信源稿件占自采稿件比例。

3.信源身份:评估每篇文章的主要信源来自哪里。我们主要聚焦三种信源:中央政府官员、其他代表委员,和会场外信源。然后对每篇文章包含哪些信源进行编码,计算含有特定信源的文章总数占自采稿件总数的比例。

4.事实性基础的信息比例:该指标考察在所有代表委员的建言建议稿件中,是否为他们的建言建议提供了事实性基础。我们认为有事实依据的建言建议质量更高。具体来说,该指标是计算有事实性基础的稿件数量,占建言建议稿件数量的比例。在这里我们考察的事实性基础是在文章中对某一现象或问题具有数据性的事实呈现。如果一则建言建议新闻只是告诉我们有某种现象,但是没有提出具体的数据去证明这一现象的普遍性,则在此编码中属于不具备事实性基础。

(图一:七家媒体“两会”报道自采稿件数量)

两会报道以会议解读和建言建议为主

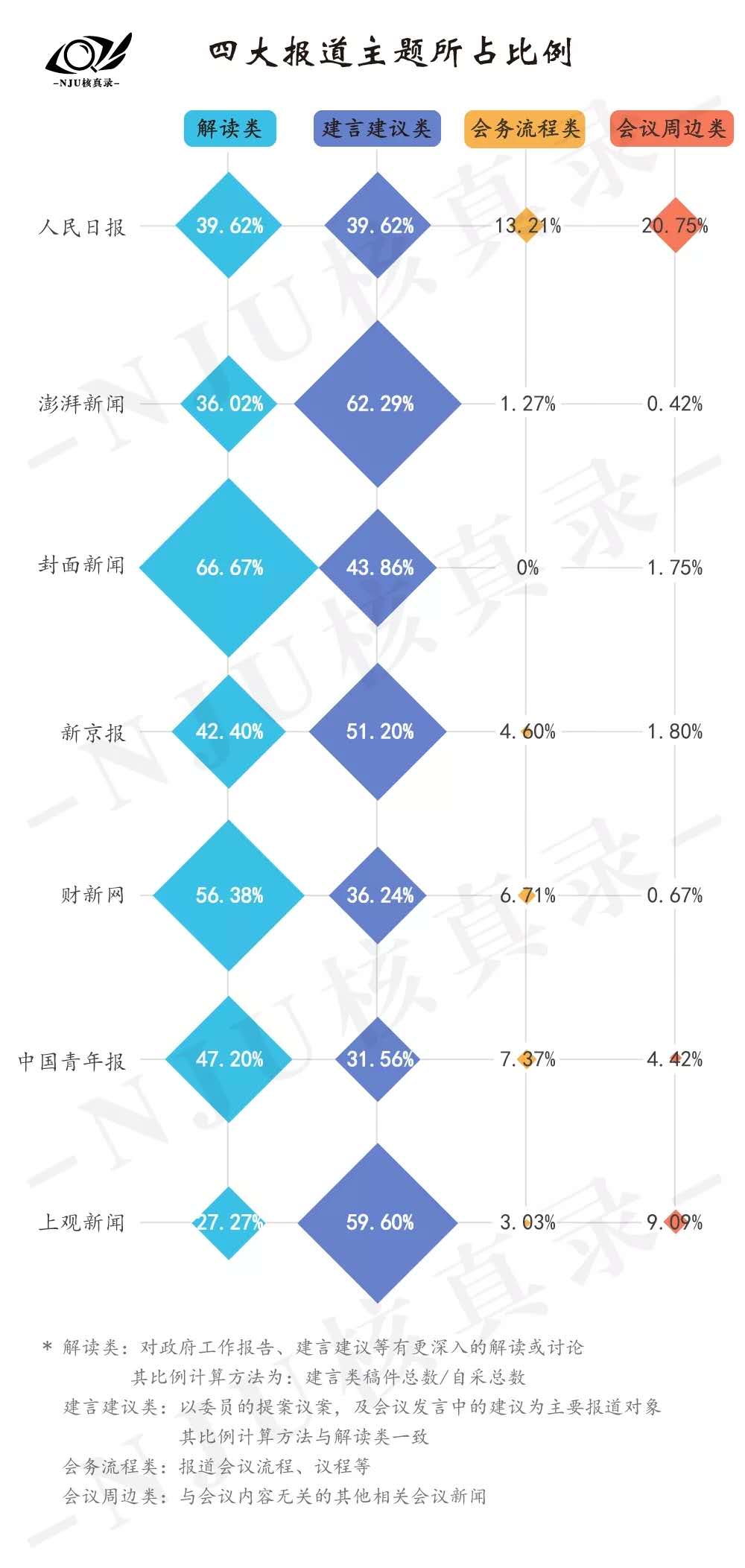

(图二:四大报道主题占各媒体自采稿件内容比例)

本次关于两会的自采稿件主题主要可以分为以下四大类:

1解读类:对政府工作报告、发布会内容等有更深入的解读或讨论。

2建言建议类:以代表委员的议案提案,及会议采访中的建议为主要报道对象。

3会务流程类:报道会议流程、议程等。

4会议周边类:与会议内容无关的其他相关会议新闻。

根据图二纵向比较,解读类稿件和建言建议类稿件是各个媒体报道的重点。但各个媒体之间也有侧重。《澎湃新闻》、《新京报》、《上观新闻》更侧重建言建议内容的报道。《封面新闻》、《财新网》和《中国青年报》则更侧重对会议报告的解读和讨论。《人民日报》在这两个主题间较为平衡。

图二还显示,除了解读类新闻和建言建议类新闻之外,只有《人民日报》还报道了较多会议周边和会务流程类新闻,其他媒体报道这部分内容的量都非常小。

近六成稿件为单一信源

第二个评估的标准是媒体在报道两会时,每篇文章的信源到底有几个?在进行评估时,我们将文章中出现的所有发言的人都作为信源。根据图三显示,在这七个媒体中,《财新网》平均每篇稿件引用的信源数量最多,为3.02个;剩下的媒体平均信源引用量均未超过2个。最低的是《上观新闻》,平均引用信源量仅为1.37个。

(图三:平均引用信源数量)

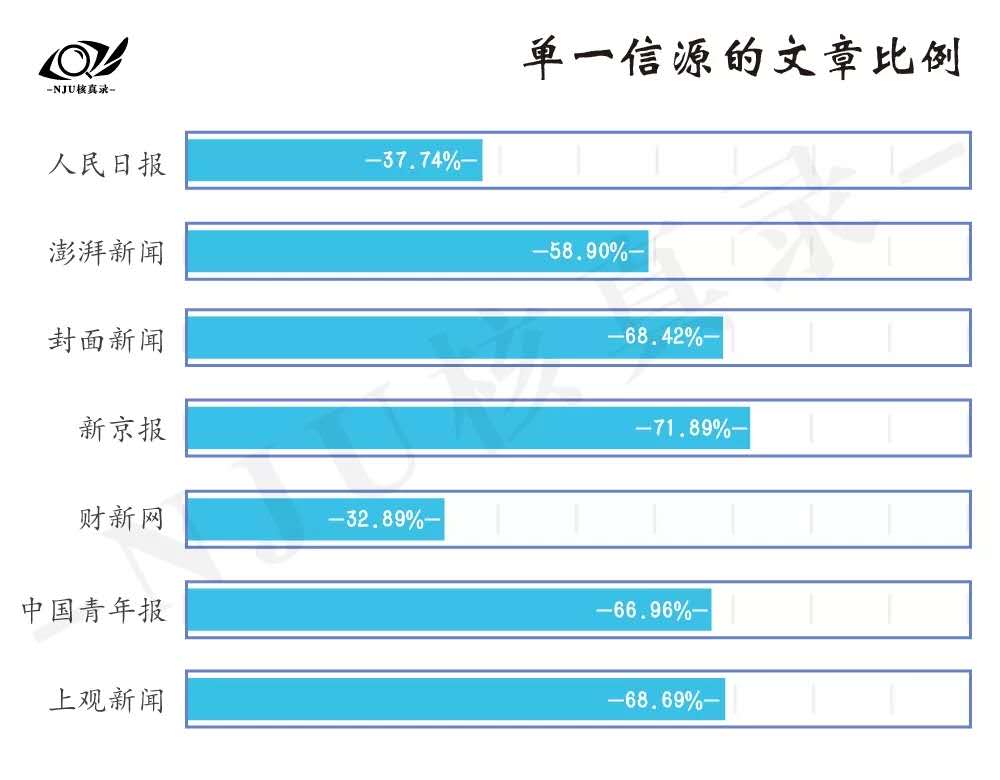

(图四:单一信源的文章比例)

我们还从另一个角度来考察每个媒体的信源使用状况,即考察每个媒体使用单一信源的稿件数量。总体来说,使用单一信源的稿件占57.93%。根据图四显示,在自采稿件中使用单信源比例最低的是《财新网》,为32.89%,其次是《人民日报》37.74%。其余媒体基本上单信源文章的比例都超过六成,《新京报》则高达71.89%。

会场外独立信源稀缺

(图五:不同信源身份所占比例)

具体分析不同信源身份所占的比例,我们发现中央政府官员和其他委员代表都获得了较高的引用率。根据图五显示,中央政府官员更受到《财新网》、《澎湃新闻》、《封面新闻》的青睐,引用率都接近或超过60%。同时,《澎湃新闻》、《封面新闻》、《新京报》、《上观新闻》对其他委员代表的引用率也都超过55%。《人民日报》对中央政府官员和其他委员代表的引用率都没有超过50%,他们还有一些信源来自普通群众,被归类到“其他”,未在图中显示。

而在以上媒体中,只有《新京报》(31.80%)和《财新网》(14.77%)较大量的在报道中引用了会场外专家(或行业代表)信源,这些信源多被用于解读政府工作报告,以及为委员代表的建言建议提供场外解读。其余媒体几乎都未使用会场外信源作为补充。

建言建议稿件普遍缺乏事实性依据

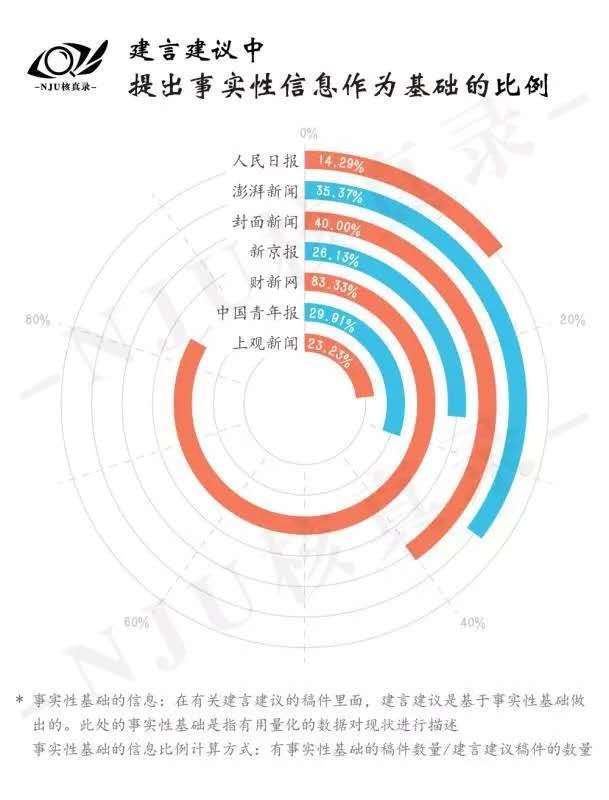

(图六:建言建议类稿件中提出事实性信息作为依据的比例)

上面的数据已经显示,代表委员们的建言建议是两会报道的重要组成部分。这一类稿件的新闻报道内容也是参差不齐。有的建言建议稿件中,委员代表会详细阐述自己过去一年调研的发现,给出大量事实性数据作为佐证,然后据此提出建言建议。有的代表委员建言建议则较为空洞,也缺乏扎实的事实依据。这些模式都会在新闻报道中呈现出来。

因此核真录还评估了在建言建议稿件中,有多少稿件提供了事实性依据。根据图六显示,在所有建言建议类自采稿件中,有事实性基础信息的稿件比例最高的是《财新网》,有83.33%的建言建议稿件中提供了数据性的事实性证据;其次是《封面新闻》,为40%;接着是《澎湃新闻》,为35.37%;比例最低的是《人民日报》,仅有14.29%的建言建议稿件中提供了事实性依据。

原标题:分析七大媒体千余篇两会报道:信源单一、事实性依据稀缺