一点资讯总编辑吴晨光:内容、产品、技术、渠道谁为王?

来源:传媒大观察 | 作者:吴晨光 | 2016-01-12 09:37

广州大道中,289号。

我站在里,仰望着面前的褐黄色大楼。我即将进入12层工作,《南方周末》编辑部就设于此。

那是15年前的岁末,《总有一种力量让我们泪流满面》的新年献词传唱四方,引发无数“圣徒”顶礼膜拜。若干年之后,他们说:那是理想,那是图腾。

但我在《南方周末》工作7年——一半是记者,一半是编辑,感触更深的是对业务的无止境追求。理想究竟是仰望星空的说法;支持理想的,是一篇一篇的用脚、用手、用脑子写出来的稿件。

在当时,媒体人崇尚“内容为王”。

一

1400年前的唐朝,是个诗意栖居的时代;15年前的传媒江湖,是个内容为王的时代。

2008年,当我离开广州时,曾经有一次与南周创始人左方、南周前主编江艺平的深度交流——左老和江老师都认为:南方周末的崛起,是靠优质内容。内容拉动了发行,造就了“一纸风行二十年”的百万大报。

“南方周末早期的几次内容转型,都是围绕人们关注的焦点进行的。”左方说。

1.《南方周末》创刊不久,就把“宣传岭南文化”的定位改为“向全国介绍广东改革开放经验”。在当时,“中国改革看广东,广东改革看广州”——这是该报的第一次转型。

2.此后,又确立为“知识分子与公众沟通的桥梁”。因为当时的中国,信息匮乏,需要启蒙。

3.1994年,因为一篇发表在头版头条的“大特写”《袭警案》是假新闻,南周差点被关张,左方“差点跳楼”。为了避免“三无假新闻”的再度出现,南周开始转向调查报道,并精心锤炼最吸引眼球的头版头条。那些名动一时的记者——郭国松(前21世纪传媒法律与新闻研究中心主任)、陈菊红(现腾讯副总裁)、方三文(雪球财经创始人)等,都是那个时代的代表人物。

这种变化,并非编辑部闭门造车。老左很看重“卖点”,这其实就是市场的需求。比如在2000年前后,南周就创立了IT版,这在当时是个非常时髦的概念。南周的一位元老,北大毕业、才华横溢,一度把头版头条搞得很文艺范儿,发行量从100万跌到了80万,被老左在大会上痛批后当场大哭。“他不懂市场,不懂读者。”左方说。如果用今天流行的互联网语言,就是没抓住用户。

在技术细节上,《南方周末》同样追求极致。2006年,报社经过一年准备,评出了高级记者、编辑,代表了当时中国传媒界的定价水平。主题、角度、逻辑、结构、文字、导语、标题……每天的工作就是锤炼这些东西。在高级记者南香红的作品研讨会上,她展示的文章里有这样一句话:山坡上“漫”下来一群羊(原文无双引号,这里是为强调)。不是用走,不是用跑,而是“漫”。这种精品意识,俨然当代的“推敲”。

当时,南周每个记者都会阅读几本书:《华尔街日报是如何讲故事的》《普利策新闻奖获奖作品选(特稿卷)》,还包括美国记者曼彻斯特的巨著《光荣与梦想》。同行们也把自己的经典之作集结出版,至今,我还珍藏着《中国青年报》知名记者张建伟的《深呼吸》,他和中青报的同事定义了中国的深度报道。我依然能背出中青报“冰点”栏目的开篇之作——《北京最后的粪桶》的导语,那是1995年的作品。

很多年以后,我问一位年轻的同行:什么叫深度报道?他说:长的,大概3000字以上吧……

二

我带着南周工作7年的收获,转战《中国新闻周刊》。2011年,南周几个老同事出来创业,做了《博客天下》《财经天下》《人物》三本杂志,我又加盟《博客天下》任副主编。在这里工作的短暂一年里,我最大的收获是:对渠道的初步认识。

《博客天下》有一位副总经理雷建林,主管发行。每次选题会,他都会很认真地旁听,并发表自己的 “浅见”——这种感觉往往很准。他的判断,其实来源于报摊老板。这些老板是和读者距离最近的人。

封面选题决定了上摊后摆放的位置——靠前还是靠后;反过来看,没有优质渠道,再好的内容也传递不出去,那只是你的日记而已。

等到了互联网公司,初步了解大数据之后,我明白了一个道理:

1.杂志在报摊上摆的位置=苹果商店给App的推荐位。

2.有效发行量=日活用户(DAU),这决定了一个杂志或者App的生死。

如果从渠道的角度看,1990年代的《北京青年报》做了颠覆性的创举。他们抛弃了当时垄断发行的邮局,自办“小红帽”送报纸。小红帽最终演变为一支物流队伍,报纸之外,很多东西都可以通过它送达。

2015年的最后一天,我路过小红帽国贸发行站。我不知道,在纸媒衰落、阿里&京东霸占着电商渠道的今天,当年那独树一帜的小红帽还能起到多大作用。阿里巴巴,已经在物流、货品、支付等构建的帝国上,疯狂收购媒体,甚至把手伸向了门户。互联网改变了世界——包括媒体。

三

我成为一个互联网媒体人,是在2012年5月。搜狐网缺一个新闻总监,而时任总编辑的刘春又青睐南方系。南周7年“内容为王”的历练让我进入了搜狐,而我所擅长的原创内容又成为在门户网站站稳根基的基础。

3年前的暮春,平面媒体尚未有衰落之感。而搜狐——包括其它几大门户网站的影响力已经如日中天,但编辑们并不自信,因为缺乏生产优质内容的能力。这从一个细节就可以看出来:互联网的编辑通常自称“小编”。当网友认为某篇文章选得不好,或者出现标题党、错别字的时候,就会在下面留言骂“小便”。反观报纸杂志电视——无论是美国《新闻周刊》,还是《中国新闻周刊》,从不使用这个词语,他们都自称为“本报记者”“本刊记者”,在社论时使用“本报编辑部”。

春台在会上不止一次地说,作为拥有上亿用户的搜狐网,在这里供职的编辑们应该更为自信。自信的来源是,你不能仅仅做个搬运工,还要做个优秀的建筑设计师。于是,我们开始在原创内容上下功夫,一批优秀的调查报道破土而出,比如《独家专访上海法官嫖娼案爆料人》《独家专访李某某之母梦鸽》。在曼德拉逝世的时候,搜狐两名记者飞往南非,在万里之外向搜狐的全体网友直播了这一世纪葬礼;而在MH370失联的时候,连续直播288小时,又推出了具有全球影响力的独家报道《MH370机长身世揭秘》。

正如同《南方周末》会把最好的内容呈现在头版头条,这些优质报道被分发到搜狐用户最集中的地方——搜狐网首页、搜狐新闻首页、手机搜狐网首页、搜狐新闻客户端首页,也包括搜狐弹窗首页。让优质的内容呈现在“主路径”上,这是2014年搜狐内容改革的重点之一。

搜狐网是一个拥有上亿用户的平台,这些报道的流量很容易破百万,甚至几百万。我感受到了互联网的力量——与报纸、杂志相比,它的渠道太强大了。搜狐的文章,还会被其它网站转载,并被搜索引擎收录,产生持续的影响力。

影响力=内容+渠道,这是搜狐带给我最深刻的思想变革。

四

就在我进入门户半年之后——2012年年底,唱衰平面媒体的声音开始响亮起来。接下来,就是一家家死亡。2015年12月31日,又有两家平面媒体宣布停刊,留下了“纸媒已死,新闻不灭”的悲歌。

真正将平面媒体挑落于马下的力量,不是PC门户,而是App。App——英文application的简称,也就是“应用”的意思。当下流行的说法叫客户端。它有很多种,包括资讯类客户端。知名自媒体“传媒大观察”即将发布的“中国新闻客户端大全”,第一期收录了超过300个主流资讯类App。

即使最优秀的报纸,在昨日晚十时“终止熔断”消息曝出后,次日头版上也无法体现这则最热新闻。

App的大量出现,缘于智能手机的普及。这如同瓦特发明蒸汽机引发了工业革命。更直白地说,是移动互联网杀死了摆在摊点上的纸媒,直逼生存于PC上的门户。

我们可以想象一个场景:你在某公交车站等车上班。选择A.买份儿当天的晨报看看;B.掏出手机,看看某款新闻App。

事实证明:几乎所有人都选了B。否则,2014年,全国也不可能有一万多个报刊亭关门。即使我这样出身于报纸的职业媒体人,也有3个多月没看报纸了。

理由只有一个:用App,不花钱;一份报纸,1元起步价。其实,就是免费渠道击败了收费渠道,可以随时随地浏览的渠道击败了不方便浏览的渠道。这与东汉年间造纸术发明之后,很少有人再使用竹简阅读是一个道理。

与渠道直接相关联的就是产品体验:一款资讯类App与用户的亲和度,要远远好于报纸。

1.传递高速:不用等出版周期——再大的事情发生,见报也需要等一天;而App,传递的速度变成了秒,还可以看直播。

2.信息量大:报纸翻几下就完了,而App里存在的信息是无穷无尽的。

3.传输立体:不想看文字,可以看视频;纵然开车的时候,也可以听音频。

4.充分互动:还可以发表你的看法,并把优质内容分享给别人。

5.阅读方便:可以让你在“人肉”(不是人肉搜索,而是北京地铁的体验)中获取信息。而在拥挤的早班车上,报纸根本没法展开。

PC无法代替报纸,是因为阅读环境和场景的问题——至少在上班路上,你没法抱着个电脑看新闻。而在今天,当中国有6.5亿人使用手机上网时,App渠道与产品优势的叠加,加速了报纸的死亡。

五

互联网资讯产品的迭代速度,要远远快于平面媒体。就在我离开南方周末的那一年,“美国门户”雅虎已经开始研究更“懂你”的阅读。

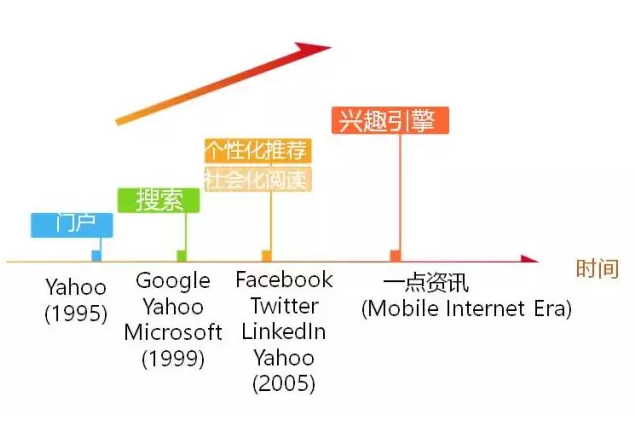

2015年5月,当我来到一点资讯工作时,这个全球技术领先的App的创始人——也是雅虎北京研究院前执行院长郑朝晖博士,给我讲解了一张“阅读进化图”(如下):

如果放在更大的范围内解读,可以把人类阅读分为两个时代:千人一面时代,千人千面时代。

从几十万年前岩洞的壁画,到竹简,再到纸媒、广播、电视,从这些渠道获取资讯都是千人一面,也就是说,在同一媒体上,你看到的内容是一样的。PC门户——包括今天的部分资讯类App,也是千人一面。

而搜索引擎(如谷歌、百度)的出现,是千人千面的前奏。你可以根据自己搜索的关键词,看想看的内容。

如果说,纸媒是土枪,搜索引擎就是半自动步枪——它可以让你更精准地获取信息。

真正的千人千面,从社交媒体开始。无论是先驱者饭否(它的两名创始人,一个是新美大CEO王兴,一个是今日头条CEO张一鸣),还是借乌鲁木齐“七五事件”上位的微博,以及今天几乎统治着线上社交圈的微信,都是千人千面——尽管在同一个平台上,因为我们每个人关注的账号不一样,看到的内容就不一样。

另一类“千人千面”的资讯App在2012年之后诞生,代表者是今日头条和一点资讯。“你关心的,才是头条”——这句口号很明确地标志了前者的定位。用句最简单的逻辑诠释它的技术产品理念:你点击什么信息,它就给你推荐类似的信息。

如果说,微博、微信是“看别人脸色”,今日头条这类App就是“看自己动作”。

有传媒界人士预测:这种千人千面的App,将会成为未来的一种阅读趋势:

1.1997年,当中国门户网站出现时,属于信息匮乏的时代,所以——海量、集纳是当时的阅读潮流;今天,信息的传递渠道太多了,信息源也成百倍增加,人们的阅读更需要选择,需要精准。

2.移动互联的流阅读方式,让千人千面更可行;PC时代,因为是块阅读,每一屏的信息量都很大,所以很难投用户所好。

六

这一代App,比的是谁更懂你。

今日头条的问题是,每个人在碎片化阅读时候——这是移动互联网的阅读特征,都会不经意地点击美女、段子,以及很多看着有趣其实毫无营养价值的社会新闻,特别是涉性的信息。而在它的理念下,这种随意的点击行为,会让你的满屏都出现类似信息。所以,有些用户越看越觉得无聊,最终选择了卸载。

2013年8月,一点资讯诞生,它的口号是“为你私人定制的资讯客户端”。当用户在App首页左上角的搜索框里搜索任何关键词时——比如“乌镇”(鸟镇、马镇也行),都会出现相关信息。之后点击“订阅”按钮,就生成了“乌镇”频道。以后,有关乌镇的信息,就会出现在这个频道,也会出现在你的首页。

“搜索,是把信息拉向自己”,从硅谷归来的郑朝晖解释,“同时,一点资讯也可以根据用户的点击行为推送相关信息。一拉一推结合起来,就是太极拳的理念。”

一点资讯董事长刘爽说:如果今日头条是造纸术和印刷术,一点资讯就是火药和指南针。它通过搜索、定制、推送,唤醒、点燃了App里沉睡的内容,并把用户和他最想要的内容连接。

这家公司在对外PR时表示:一点=百度+头条。

2015年9月,天天快报App正式出街。这同样是一款“千人千面App”。与一点和头条不同的是,它的推送逻辑是根据你微信上关注的内容。快报隶属腾讯,可以拿到微信背后的大数据。加之2010年诞生的ZAKER,个性化阅读的移动App也形成了如几大门户竞争的格局。

值得注意的是,除了领先的技术理念外,一点资讯在A轮融资时绑定了小米公司,在所有小米手机上,预装了这个App。目前,小米是全球第二大手机生产商,2015年出货7000万部。这种渠道上的优势,就如同一个商品获准进入家乐福超市销售一样。

七

如果说渠道是超市,产品就是矿泉水瓶,而内容是水。人们去超市,终究是为了买水。空瓶子最终的的去处是废品收购站。所以,在完成这个闭环后,水又成了最核心的问题。超市再便利,瓶子再漂亮,如果里面的水是过期甚至被污染的,用户不可能买账。

2015年12月,乌镇。习近平出席了在此举行的世界互联网大会,并做主旨演讲。“中国已经有413万个网站,6.7亿网民。”他说。这位领导人没有表达的一个数字是:中国的自媒体已经超过了1200万个,大约是纸媒的600倍。

当传统媒体在渠道、技术、产品遭到App的颠覆性打击时,它曾经引以为王的内容,也遭到了自媒体的强劲挑战。

自媒体这个名词来源于美国,英文是We Media。在大洋彼岸,它与草根新闻、公民新闻指向一个方向:由普通的个人尤其是非专业人士产生的内容,从而不让内容的生产被类似《人民日报》《南方周末》这样的机构媒体垄断。10年前,中国最早的自媒体——博客开始流行,因为有了更方便阅读,并能转发、分享的移动互联平台,自媒体开始大行其道。

对于内容而言,自媒体的出现是颠覆性的:

1.让每个人都可能成为信息源,极大丰富了信息量。中央网信办主任鲁炜说:目前,中国每天产生的资讯超过300亿条。其中相当一部分来自自媒体。

2.很多优质内容产生于自媒体,特别是类似星座、育儿、教育等垂直领域。用搜狐公司董事局主席张朝阳的话形容,这些内容更鲜活,拉近了作者和用户之间的距离,因为不经过编辑加工。

3.也正是因为缺少了审核机制,自媒体内容的真实性大打折扣。而在移动互联和社交媒体上,谣言、标题党的传播速度和点击量,会远远大于客观平实的报道。“互联网的内容越来越不堪入目。”一位已经转型的媒体大佬说,而这也是他离开媒体的原因之一。

八

这个问题也一度困扰着我,特别是到一点资讯出任总编辑之后。今天,我们已经掌握了强大的渠道、领先的技术,并研制出更懂你的产品,终点又回到起点——一如15年前,我带着朝圣的心态,重新寻找最优质的内容。

我坚信:无论是15年前还是今天,这个市场一定是良币驱逐劣币。1990年代,因为没有优质的调查报道,所以三无产品“大特写”才能风行一时;因为缺少好的娱乐报道,所以把“周润发跳楼、刘德华自杀”印在头版的小报才会畅销。而当优质的替代品出现时,这些垃圾信息很快就灰飞烟灭了。

在一点资讯,编辑团队与算法团队一起,使用两种工具,保证优质稿件的呈现:

1.水源工具。8个月的工作里,我带领一点资讯内容运营团队对上万个稿源进行了遴选、分级,与近百个优秀媒体进行了点对点的沟通,保证其生产的内容能够第一时间呈现在一点平台上,甚至让他们为一点用户定制内容。我们也把七千多个自媒体清出了一点的后台——他们涉黄、发软文,或者内容严重失实、搞标题党。

2.算法工具。稿源解决有和无的问题,而算法解决内容上不上、上到什么位置,以什么样的逻辑排序。比如,选一篇新年献词——是《中国新闻周刊》的,还是《南方周末》的?不同的算法逻辑,产生不同的结果。作为编辑和总编辑,你需要配合算法工程师,教会机器如何判断——点击量、点击率、转发数、评论数、收藏数、不喜欢数,都是重要的参考指标。换而言之,是把规则注入电脑,并根据用户大数据,从而形成属于一点的内容推荐逻辑。

稿源是倚天剑,算法是屠龙刀。而专业水准——包括新闻,也包括教育、健康等垂直内容,是内力。没有内力驱动,再精良的武器放在手里也是浪费。

当年,在《南方周末》,我们靠自己的力量生产优质水源;今天,我们在全网范围内寻找优质水源;当年,我们靠编辑判断,把好的报道推上头条;今天,我们交给算法,而背后是大数据——用户行为习惯的记录与反映。

九

让我们再次回到关于王的话题:内容、产品、渠道,以及技术,究竟谁为王?从业18年的经历告诉我:他们都是“一”,三横一竖,合起来是个“王”字。但这个“王”空空的放在这里是没有意义的,最终决定他能否主宰天下,是上面的一点。王加一点,才是“主”。

而这一点,就是用户。很多人说,传统媒体只有读者没有用户,是因为它们缺乏统计工具,无法掌握用户的阅读习惯,并根据这种习惯作出调整。读者调查太滞后、太局部,而且读者可以骗你。

互联网改变了这一切。从它的后台,可以瞬间看到用户的行为习惯,即时、真实,而且是全部。读者的全部数据,尽在掌控之中——这就是用户日志。“不是用户重要,而是用户的行为重要。”一点资讯创始人、首席架构师陆荣清博士说(重要的事情说三遍!!!)。掌握了用户行为,你就懂他们,他们会更离不开你。

这就是我在一点资讯工作8个月后,对内容、对阅读、对用户的思考。作为“一点晨光”公共号2016年的开篇。这篇文章的跨越很大,足足用了6天时间反复思考、修改。

这让我想起15年前,在《南方周末》写稿子时的情景。当年有不少稿子,都是反复打磨反复修改,痛苦至极。我曾经有过夙愿:希望未来有一天,写稿子“倚马可待”。但到了今天,我发现这个愿望根本实现不了,因为在每一个阶段都有这个阶段的难题。你的痛苦在于破解、超越,你的快乐也在于此。

(2016年1月7日)

原标题:无