新华社微信团队这样应对四川长宁地震突发报道

来源:观媒 | 2019-06-21 21:07

这几天,四川宜宾长宁发生的6.0级地震,牵动着所有人的心。

地震发生时惊心动魄的场景,依然让人心有余悸。

震中长宁县城震感强烈,持续十多秒,市民下楼躲避;成都、重庆等多地有震感,很多成都人第一次听到了地震预警;地震发生10小时内,共记录2.0级及以上余震68次,最大余震5.3级……

一、把握时度效 冷静且沉着

新华社微信公众号值班编辑已经完成了当日的推送,正准备进行交接……突然,他手机上收到了来自中国地震台网的推送:有地震!又是在四川!自动测定5.8级!这个场景似曾相识,2017年8月8日,也是在夜里,四川九寨沟发生了罕见的7.0级地震……这一次,很可能是大事。

因为自动测定的结果往往和正式测定的结果有出入,而且也不包含震源深度等重要信息,容易对公众造成误导。在收到地震自动测定的5.8级消息后,新华社微信按惯例并没有进行推送,而是迅速分工盯住新华社稿库、中国地震台网的新媒体发布平台等,确保第一时间迅速向人们传达充分、详细和全面的灾情信息,积极引导舆论。

23时06分,让人心情沉重消息还是来了,又是一个不眠夜啊。

新华社微信根据中国地震台网微博消息,迅速制作微信稿件送审后,领先其他央媒首发了宜宾长宁地震正式测定结果消息:震级6.0级,震源深度16公里!

该正式测定结果推送,领先人民日报和央视新闻等央媒微信半小时以上,第一时间化解了微信平台网友的焦虑,并得到广泛传播,阅读量很快达到10万加,后台留言短时间内突破了四位数。

二、标题有态度 评论可直播

这条看似简单的快讯,背后却很有讲究。

当晚,地震台网自动测定的消息新华社的编辑们早已注意到,但按照程序,地震消息发布应以地震监测部门正式测定为准。同时,在内容基本无法修改的情况下,如何在标题中体现人文关怀,是新华社微信发布自然灾害等突发事件的重中之重。

在紧急研讨之后,新华社微信最终在标题中使用了“揪心”这两个字。从历次推送的相关新闻来看,新华社微信已经很少使用“突发”“快讯”这样冷冰冰的字眼,而是将人的切身感受和态度,放进标题中。

众所周知,地震这样的自然灾害发生后,记者很难在第一时间进入现场,人们对震区受灾情况知之甚少。人们既迫切地想知道现场情况,又受限于客观条件限制,不能了解。如果想体现这种心情,只能用“揪心”两个字,很形象,有人情味。

天灾无情人有情。这样的自然灾害发生后,推送快讯仅仅是开始,更重要的是舆论引导和对灾情的及时跟进。对微信文章评论区的利用,也是新华社微信本次报道的一大突破。评论区不仅可以互动,搜集报道线索,还可以是滚动报道的平台。

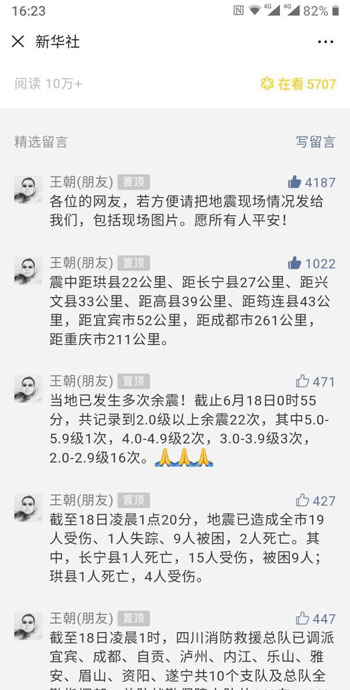

值班人员迅速在微信文章评论区置顶一条:各位网友,若方便请把地震现场情况发给我们,包括现场图片。愿所有人平安!

随后,值班人员以震区情况,救灾进展,伤亡数字等为主,在评论区进行滚动更新,第一时间回应网友关切,有效弥补了在突发事件中微信公号推送频率相对较低,次数有限的问题。当晚在评论区滚动发布的消息,点赞量最高的一条超过4000次,得到了百万网友的积极响应。一条快讯,阅读量超过120万次!

三、深度整合 关注救灾

地震后,什么最重要?救灾!

除了进行评论区的跟踪直播,新华社微信团队进行了明确的分工,迅速跟进,整合稿件,再次推送。

18日凌晨02时29分,新华社微信综合新华社通稿、现场云、地方媒体等图文视频资源,推送一条综合救援消息《四川宜宾地震,救援正在进行!》,最先提及2人遇难等重要信息。该条推送为18日最早的综合救援消息,直到第二天一早才被人民日报等数百家公号广泛转发,产生巨大影响。

据统计,该篇推送阅读量达到了260万次,点赞11000次,评论9300条,被转发分享11万次。截至21日,该推送共被407家媒体采用,370家微信公众号转发。

该推送正是回应了震源深度、伤亡情况、救援进展、医疗、交通、预警、震区天气等多个社会热点关切,充分满足受众对相关信息的渴求,让公众每时每刻都能了解灾区救援工作的最新进展。此次事件中,新华社的报道做到了迅速反应、及时权威、客观准确,才会获得媒体积极转载。

四、科学解读 引导舆论

地震灾害是让所有人痛心的消息,但朋友圈中流传的一个个倒计时预警视频,却让人感觉些许欣慰。

本次地震中地震台网、地震预警由于推送信息及时、预警效果良好成为网友热议的话题,新华社敏锐地捕捉到其传播价值,与分社联合策划,整合权威消息,推送了《宜宾地震,这个系统跑赢了“地震波”!》,就成都高新减灾所与应急管理部门联合建设的大陆地震预警网对本次地震的成功预警进行科学解读,让更广泛受众了解科学技术进步成果,客观理性、积极正面,取得了较好的传播效果,阅读量突破110万,点赞近2万次。

在这次四川宜宾6.0级地震报道中,新华社微信以人性化标题、评论区互动、跟踪直播、整合权威消息、策划热点原创等方式,从灾情、救援、防灾、预警等角度持续跟进事件发展动态,对灾区情况形成全方位立体化的报道,展现了灾后工作的高效有序,发挥了稳定情绪、引导舆论的作用,探索出了一条微信公众号全面报道灾害事件的方法,很值得借鉴。

原标题:无